Carnet d’un retour au pays natal…

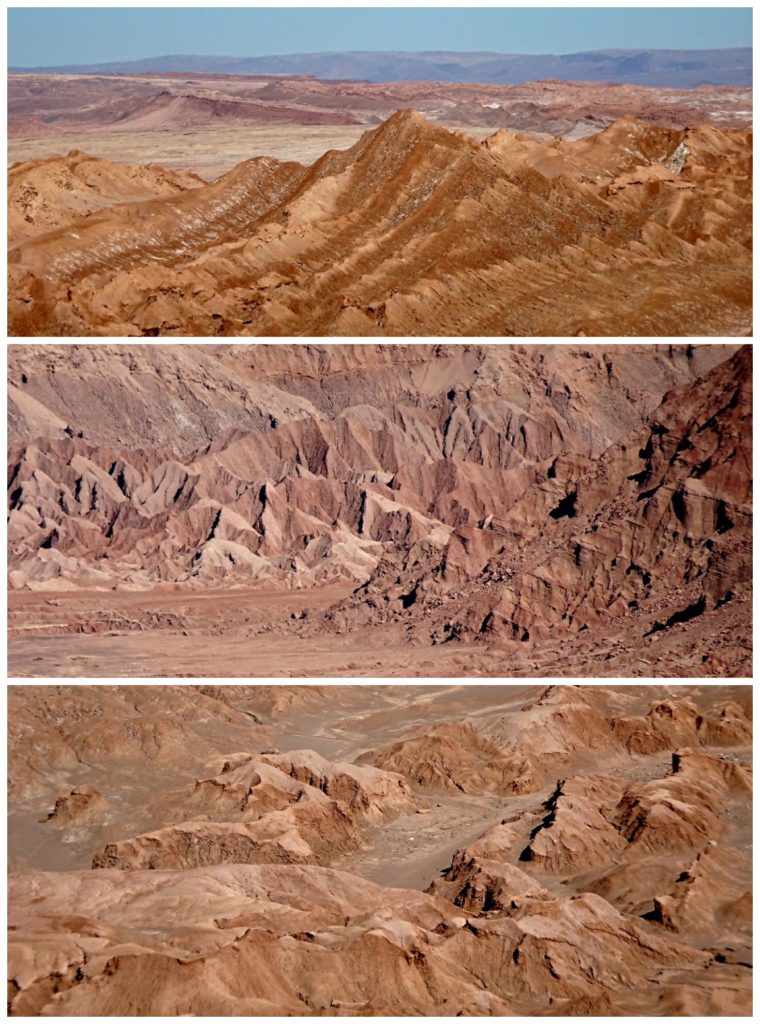

Pour boucler la boucle, nous sommes partis de San Pedro d’Atacama, non sans un dernier regard vers le désert…

Et nous avons filé tout droit vers l’Océan Pacifique, jusqu’à Merillones, sur un promontoire où nous avons passé deux jours à regarder l’océan.

C’est peut-être bien ça l’aventure, finalement : s’asseoir et regarder le monde.

Frère Océan, nous l’avons encore côtoyé à Caleta Errazuriz, à Calera Botija et à Taltal. Il cavalait parfois en vagues titanesques de plus de dix mètres, dangereuses même pour les jeunes lions de mer dont nous avons vu çà et là quelques cadavres…

Nous nous sommes enfoncés dans le Parc Pan de Azucar, censé être fermé, mais où nous sommes entrés sans peine ni rencontrer personne. Les paysages y étaient irréels.

Nous avons vécu quelques jours face à une plage de sable blanc qui ressemblait à une toile de Dali.

D’autres voyageurs avaient aménagé là un espace en spirale, très New Age, nommé Wild Love où les cailloux étaient ornés de cœurs peints au Tipex.

L’endroit était paisible, seulement peuplés d’oiseaux marins et de quelques urubus.

Cri de chasse, cri d’amour, cri de peur

Urubus, vous attendez qu’on meure

Mort de faim, mort d’amour, mort de peur…

(Bernard Lavilliers)

Puis nous sommes repartis vers l’est, les montagnes et les salars…

Nous qui faisions les malins avec nos milliers de kilomètres de piste parcourus sans encombres majeurs, dans le sud, dans le nord, sous le soleil, sous la pluie, sous la neige, contre le vent, jusqu’à 5200 mètres, au bord de précipices, au milieu de nulle part, voilà que par deux fois dans le Parc Nevado Tres Cruces…

Le premier soir, en nous rendant à notre premier spot de bivouac, d’abord, sur une piste (très secondaire, donc en fort mauvais état)… C’est Célia qui est au volant. Elle s’arrête à l’entrée de la piste pour que j’aille jeter un œil à pied. Je repère un énorme trou à gauche en haut de la première petite montée et un autre plus loin à droite qui je marque avec un gros caillou. Je reviens rendre compte. En bas de la côte, je conseille à Célia de passer à droite, ce qu’elle fait, de manière un peu excessive peut-être. Le bas-côté est sableux, Maracas ne parvient pas à monter, Célia recule et a bien du mal à arrêter le camion qui dérape. La roue avant de mon côté est quasi dans le vide et le talus menace de s’effondrer. Le camion est bancal. Il faut reculer encore en espérant que le talus tienne. Il tient !

Nous parvenons à passer à la deuxième tentative.

Le lendemain matin, nous allons voir la Laguna Santa Rosa, censée être fermée elle aussi, mais le ranger nous laisse passer…

L’après-midi sur la piste qui longe le Salar de Maricunga, sur une piste toute droite…

La routine, cette piste, terre bien tassée, quelques trous, un peu de washboard ; tranquille, je roule. Soudain je m’avise que devant moi la piste n’a plus la même couleur. Du sable ! Pas le joli sable doré des plages, hein ! du sable volcanique gris, bien fin, pulvérulent. J’arrive à trop petite vitesse, j’accélère, mais trop tard, notre van est ralenti jusqu’à l’arrêt. Bêtement, je recule en me disant qu’ainsi je pourrai regagner la terre ferme, au sens propre, et prendre davantage d’élan. Peine perdue, Maracas est à nouveau freiné 4 mètres plus loin , et cette fois, plus moyen de bouger. La roue arrière côté chauffeur est ensablée jusqu’au châssis. C’est là que l’expression « On n’est pas sorti du sable » prend toute sa saveur!

Commence alors un chantier de terrassement qui va durer longtemps ! Très longtemps ! Nous n’avons pas de pelle, sinon ce ne serait pas drôle. Par chance, nous trouvons deux morceaux de bidon en plastique pour creuser. Alors nous creusons. Et notre entreprise n’a rien à envier à celle de Sisyphe car au fur et à mesure que nous creusons, le trou se rebouche : le camion est tout contre un talus instable. Bref, nous creusons, nous creusons. Nous tentons de repartir une première fois. Raté. Alors nous recreusons, nous recreusons. Une fois, deux fois, trois fois. En vain. Je connais bien une parade, mais elle est risquée… Alors on creuse.

Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont des plaques de désensablement et ceux qui creusent. Nous, nous creusons !

Nous sommes à un peu plus d’un kilomètre de la piste principale. De temps à autre, je sors la tête du sable et j’aperçois des pick-up (rouges) qui passent au loin. Je me dis que peut-être il faudrait aller demander de l’aide. Je finis par m’y résoudre. Me voilà parti à pied tandis que vaillamment Celia continue de creuser. Évidemment, lorsque je parviens au croisement, plus personne ne passe. Je reste là en plein vent pendant un temps indéterminé, mais long. Je finis par rejoindre Célia que je trouve carrément sous le camion ! Elle a dégagé le châssis. On fait une tentative de sortie. Le camion sort du trou pour aussitôt en creuser un plus loin. Il faut recommencer. On re-re-re-re-re-re-creuse…

Pendant ce temps-là, au loin passe un pick-up (rouge)…

J’annonce que je vais faire une nouvelle tentative de sortie. Célia me répond quelque chose que je n’entends pas. Je démarre. Ce que je ne sais pas, c’est que Célia a encore le bras sous le camion. Elle creuse, comme c’est étonnant ! Elle a juste le temps de faire un rouler-bouler digne de Rémi Julienne pour éviter de se faire broyer.

Bon, il faut se résoudre à faire ce que nous n’avons pas envie de faire parce que cela signifie ennuis à venir : dégonfler les pneus. Nous sommes à 150 kilomètres de la prochaine station service. On dégonfle un peu. On tente de sortir. Macache. On redégonfle.

On sort. Enfin ! Après trois heures de lutte.

Oui, mais on a les pneus à plat. On s’arrête dix kilomètres plus loin, au poste frontière, non loin d’un chantier. Les ouvriers qui sont là se demandent quelle est cette chose grise qui s’approche : « Es una Niña ! » s’écrit l’un d’entre eux.

Bon, ils nous ont reconnus comme humains malgré nos airs de vieux fossiles, mais ils n’ont pas de compresseur, tout comme le carabinier que nous dérangeons en pleine sieste au poste frontière. La nuit va bientôt tomber, nous nous arrêtons plus loin, au bord de la piste. A chaque jour suffit sa peine !

Le lendemain, il nous reste 136 kilomètres à faire à petite vitesse : 3 heures de piste et de route…

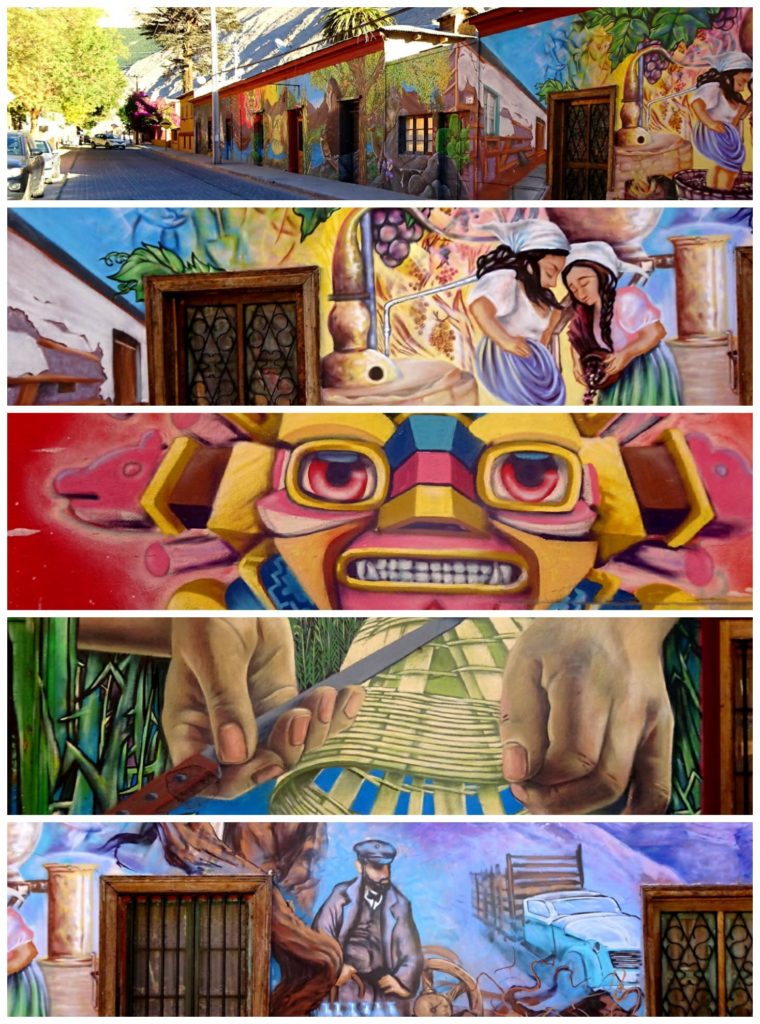

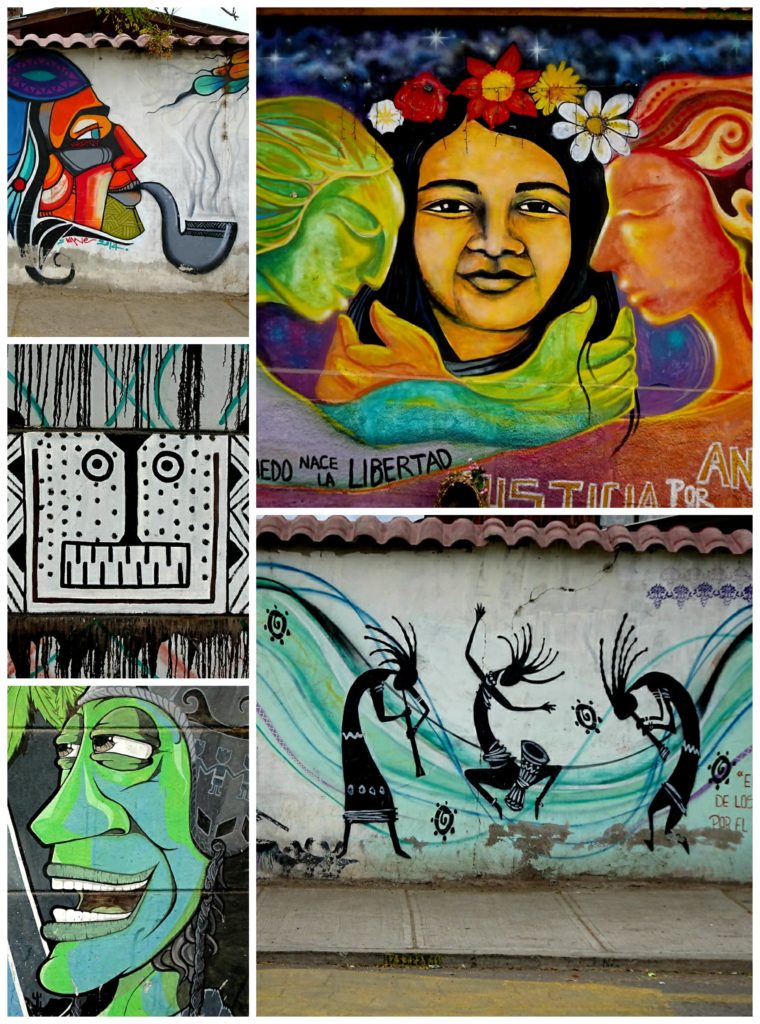

Quelques jours plus tard, nous sommes dans un « autre Chili » : la vallée de l’Elqui, région viticole où l’on distille aussi le Pisco, un alcool de moscatel qui oscille entre 35 et 45° et dont le Pérou et le Chili se disputent la paternité.

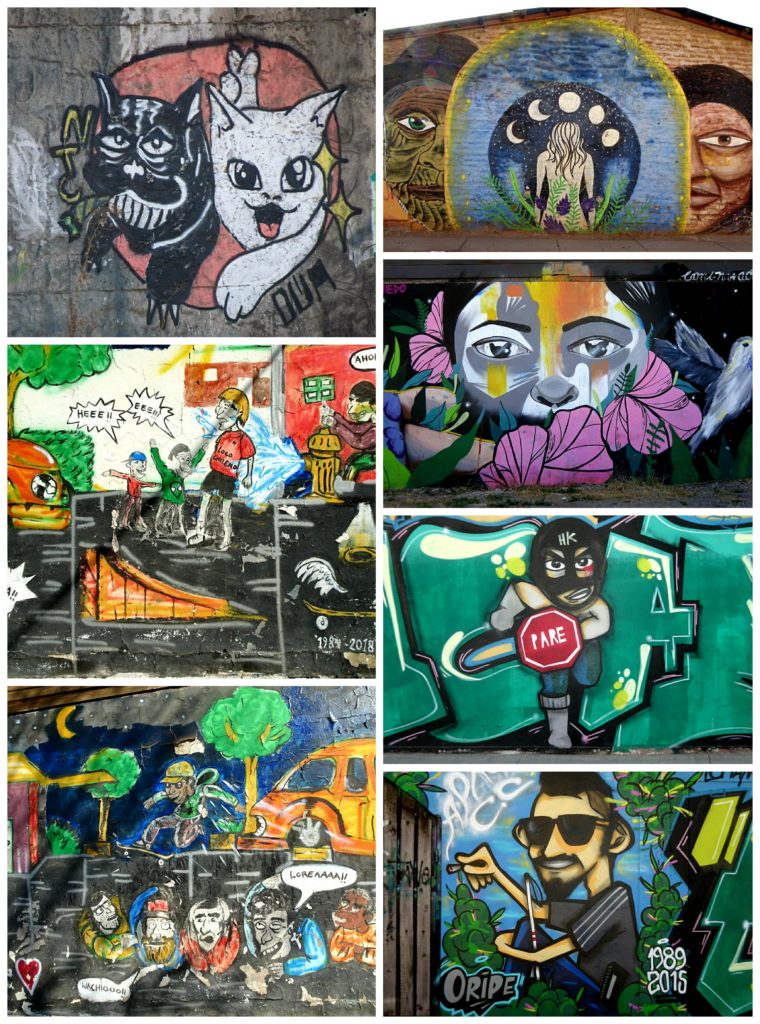

La région est riche et cela se voit : maisons en dur, vastes domaines, magnifiques fresques sur les murs. C’est aussi la patrie de Gabriela Mistral, première femme sud-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature (1945).

Nous continuons notre descente jusqu’à Zapallar, une ville balnéaire très chic où les plus riches habitants de Santiago ont leurs immenses résidences secondaires (certains y viennent en hélicoptère! ) avec piscine à débordement, BMW et Porsche, jardiniers et vigiles, rondes de nuit des sociétés de sécurité…

Nous passons quatre jours sur le parking d’un parc qui surplombe l’océan. Nous sommes hors-saison, il n’y a personne.

Au programme : repos, fleurs, colibris, pélicans, lions de mer, dauphins et loutres de mer.

Et après ?

Après ce fut le long retour. Santiago d’abord pour déposer Maracas en pension après 16 441 kilomètres parcourus avec lui; une nuit passée chez l’habitant dans un quartier où les rues étaient fermées la nuit par de lourdes grilles…

Bus, taxi, 12 heures d’avion jusqu’à Madrid…

Attente, quelques heures chez notre ami Vincent, bus de nuit pour Bordeaux, attente, bus pour l’Auvergne. 54 heures de voyage!

La boucle est bouclée.

https://chatpartoutsouritoo.travelmap.net/my-itinerary

Comment ? Qu’est-ce à dire que ceci ?

En France ? Et pourquoi ?

Eh bien figurez-vous que l’année dernière, durant notre confinement thaïlandais à Khanom, j’ai écrit un roman et qu’il paraîtra en France le 18 août aux Éditions Autrement (Flammarion). Voilà pourquoi nous sommes rentrés (momentanément).😉

Merci pour ces beaux textes et paysages depuis 2 ans.

Hâte de lire ce roman 📖

Génial Alain…je suis si contente….tellement pour toi pour vous.on peut l acheter maintenant ?

Bises à tous les deux