Je crois que j’aurais préféré ne pas savoir que nous étions encore en Patagonie, garder le souvenir des grands espaces vierges. J’ignore par quelle méprise nous avons cru qu’elle s’arrêtait à la région des Lacs.

C’est en face des fumeroles du volcan Chaitén que nous avons compris notre erreur. Un guide accompagnant une cliente de Santiago nous l’a fait comprendre lorsqu’il nous a lancé un « Bienvenue en Patagonie ! » En réalité donc, la Patagonie s’arrête (ou commence) à l’estuaire de Reloncaví au sud de Puerto Montt, à 330 km au nord de la Junta que nous pensions être « la frontière ».

C’est vrai qu’elle est belle la région de Chaitén avec ses volcans, ses montagnes et ses glaciers, et je l’admets sans mal dans ma géographie Patagonienne mentale.

Nous sommes allés nous promener dans le parc Pumalin, qui comme le parc Patagonia plus au sud appartient à la famille de Douglas Tompkins (ancien propriétaire des marques Esprit et North Face) dont l’utile mégalomanie de milliardaire a permis d’acheter 300.000 ha de forêt exubérante (la selva valdiviana) et de les soustraire aux appétits des exploitants.

Nous avons dormi à l’entrée sud du parc, face au volcan Machinmahuida. Cette partie de Pumalin ressemble assez à un jardin (et son entrée à un golf). La partie accessible au visiteur (gratuitement) est très cadrée et civilisée – trop à mon goût- mais sans doute est-ce le prix à payer pour préserver le reste, plus de 3250 km2 de terres vierges et inhabitées où survivent encore une multitude d’espèces animales et végétales par ailleurs en voie de disparition.

Nous sommes donc allés voir le Machinmahuida, à travers une magnifique forêt, mais un peu déçu par le point de vue étriqué ;

puis le Chaitén, qui fume encore de sa dernière éruption majeure (2008) où il a craché des millions de m³ de lave, rhyolithe, obsidienne et pierre ponce, grandi de 200 mètres et brûlé les forêts alentour, ne laissant que de vastes troncs gris et morts.

Là-haut, nous avons donc croisé un guide et sa cliente, venus là, semble-t-il, pour regarder leur smartphone chacun dans leur coin et se montrer de bruyantes vidéos tandis que nous observions le ballet de deux colibris qu’eux ne virent même pas. C’est une constante de nos voyages : la plupart des gens que nous croisons ne voient pas ce que nous voyons, à l’exception notable des voyageurs au long cours. Ils ne voient pas l’oiseau, ni le phoque, ni le renard, pas même la fleur. Pour voir il faut regarder. Pour entendre il faut se taire.

Alors nous avons fui.

Plus loin.

Dans une forêt où, étonnamment, il n’y avait personne. Enfin, personne, si, il y avait là un concile d’arbres dont l’âge dépassait l’imagination. Oui, de vieux Fitz Roya, une espèce de mélèze en voie de disparition; tous, non pas centenaires, mais millénaires. Imaginez un peu: le plus ancien avait environ 3000 ans!

3000 ans ! Cet arbre est né aux temps bibliques. Il appartient à un Eden ancien qui se réduit comme une peau de chagrin.

Permanence des arbres. Évanescence des empires humains…

La nature est un temple…

Le noyer, arbre à racines pivotantes, atteint aisément vingt mètres de haut. Il ne commence à donner des noix que vers l’âge de quinze ans. Son rendement maximum se situant alentour la soixantaine. C’est un arbre qui peut vivre facilement trois siècles.

Par contre la durée moyenne de vie de l’homme est d’environ soixante-dix ans. La plupart du temps il ne donne rien.

Et pourtant c’est ce dernier qui partout se proclame immortel.

En vérité, le borgne qui s’agite et ne doute de rien, voit moins bouger le monde que l’aveugle immobile qui écoute.

Pierre Autin-Grenier – Les radis bleus.

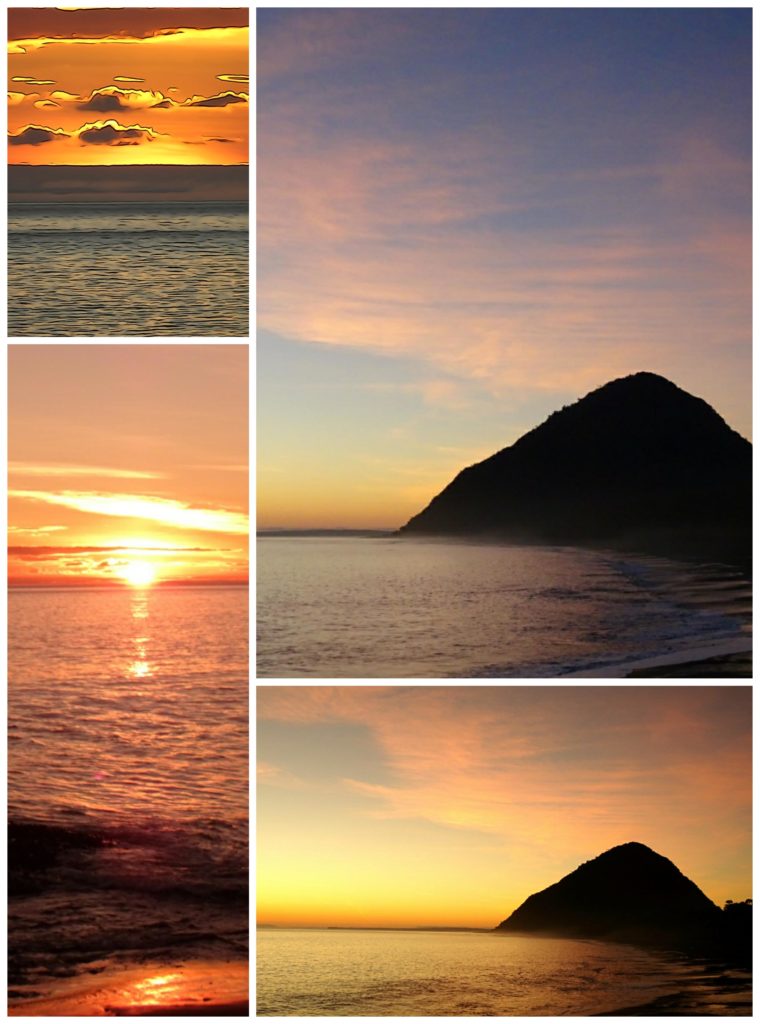

Nous avons dormi sur la plage de Santa Barbara (ça ne s’invente pas) pour y voir des phoques, et nous les avons vus. Nous avons aussi vu des gens sans patience pourtant venus contempler le coucher du soleil repartir sitôt l’astre disparu sous la mer. Mais autant l’aube est éphémère et meurt assez vite dans les outrances de lumière, autant le crépuscule est lent, nonchalant et s’étire en longues volutes. Il faut attendre. Parfois presque une heure après la disparition du soleil, pour voir les longs figements violets dont parle Rimbaud. Oui, soudain le ciel juxtapose bleus limpides, parme et vieux rose. Les nuages prennent des teintes étranges. Il suffit juste d’être patient, d’être dehors.

Le lendemain, nous avons pris le bateau pour la grande île de Chiloe. Célia a passé les 5 heures de la traversée à la proue à espérer phoques et dauphins alors que mon regard était attiré par la poupe, les terres qui s’éloignaient, les montagnes, les glaciers.

Devant, c’était encore la Patagonie, mais… c’étaient des îles où la trace humaine l’emportait sur la nature. Trop de villes et de villages, trop d’élevages intensifs de saumons, trop de bateaux, trop d’hommes…

Au moment de descendre du traversier, je me suis rendu compte que Maracas n’avait plus de batterie parce que j’avais une nouvelle fois oublié d’éteindre les feux de position (au Chili les codes sont obligatoires en plein jour). Acte manqué ? Comme si ni moi ni Maracas n’avions envie de descendre du bateau…

Le problème a été assez vite résolu grâce au personnel de la Naviera Austral et nous avons débarqué à Castro, ville en phase 2, donc en quarantaine le week-end et nous avons roulé jusqu’à Quellon, seule ville en phase 3, pour recharger la batterie.

Nous n’avons traversé que des espaces humains. Campagnes et villes. Du bruit. De la lumière artificielle excessive, superfétatoire. Nous avons dormi dans un minuscule port, un peu effrayés par nous-mêmes, par la difficulté que nous avions à nous réadapter au monde habité.

Chiloe, c’est encore la Patagonie, à ce qu’il paraît. Ah bon ? C’est donc en Patagonie que je dois faire le deuil de la Patagonie…

Nous avons fini par trouver refuge au bord de l’océan Pacifique. Magnifique endroit mais… Mais nous avons retrouvé là le long épais cordon de plastique et de saletés innombrables que vomissent désormais tous les océans. Et une nouvelle fois, hélas, j’ai composé des mandalas de l’ordure (Voir l’article: Mandalas de beautés et d’ordures)

Nous sommes arrivés trop tard pour les pingouins, ils avaient déjà migré. Nous avons vu malgré tout quelques étranges oiseaux.

Nous ne nous sommes pas éternisés sur Chiloe. Nous avons pris la ruta 5 (la Panaméricaine), direction le nord, pour une longue longue route qui, nous l’espérons, nous conduira jusqu’au désert d’Atacama, dans un Chili qui reconfine et referme ses frontières…